过去十年,运营人只干两件事:把用户骗进门,再跪求别出门。今天,同一道生死题,答案却彻底换卷——旧剧本已被撕碎,新范式正在血洗全场!生成式用户经营,重塑运营价值链。

生成式用户经营:重塑运营价值链

用户,是所有指标的锚。

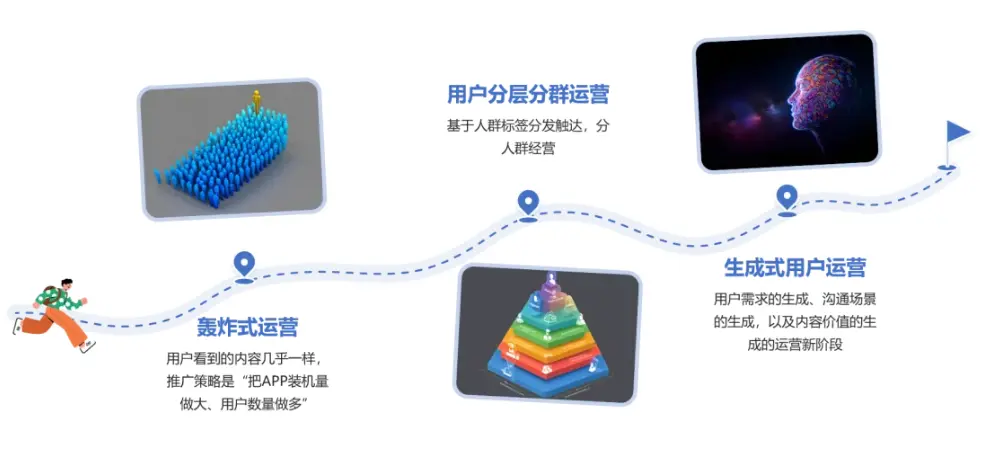

过去十年,APP 运营只干两件事:拉新、留存。手法却换了两次“引擎”。

1.0 引擎:狂轰滥炸

渠道即真理,装机量即尊严。应用商店霸榜、浏览器弹窗、全网广告铺天盖地——内容不分人群,预算不问 ROI,蓝海足够大,先“抢”再说。两个字:粗暴。

2.0 引擎:标签分层

烧钱不可持续,精细化登场。性别、年龄、城市、消费力……贴满标签做分群,千人千面投放,漏斗里每一层都精打细算。这套打法撑了多年,也撑破了天花板——标签越分越细,却追不上用户“瞬移”的需求。

新现实:需求已折叠,漏斗不只是直线

用户不再“看广告→下载→使用”一路到底,而是随时跳频:

追剧途中秒搜同款,刷短视频顺手点奶茶,想旅行立刻要“机票+接送+咖啡券”一站式。

线性漏斗,面对折叠场景,像直尺量波浪——每一步都是误差。

3.0 新引擎 :生成式经营

用 AI 实时“写”运营方案:

需求一出现,内容、权益、场景、时机即刻生成,多端无缝拼接,用户跳到哪,服务闪现在哪。

不再“把人往里塞”,而是“让服务长出来”。生成式用户经营,不是升级,是换赛道——谁先上车,谁拿到下一十年的船票。

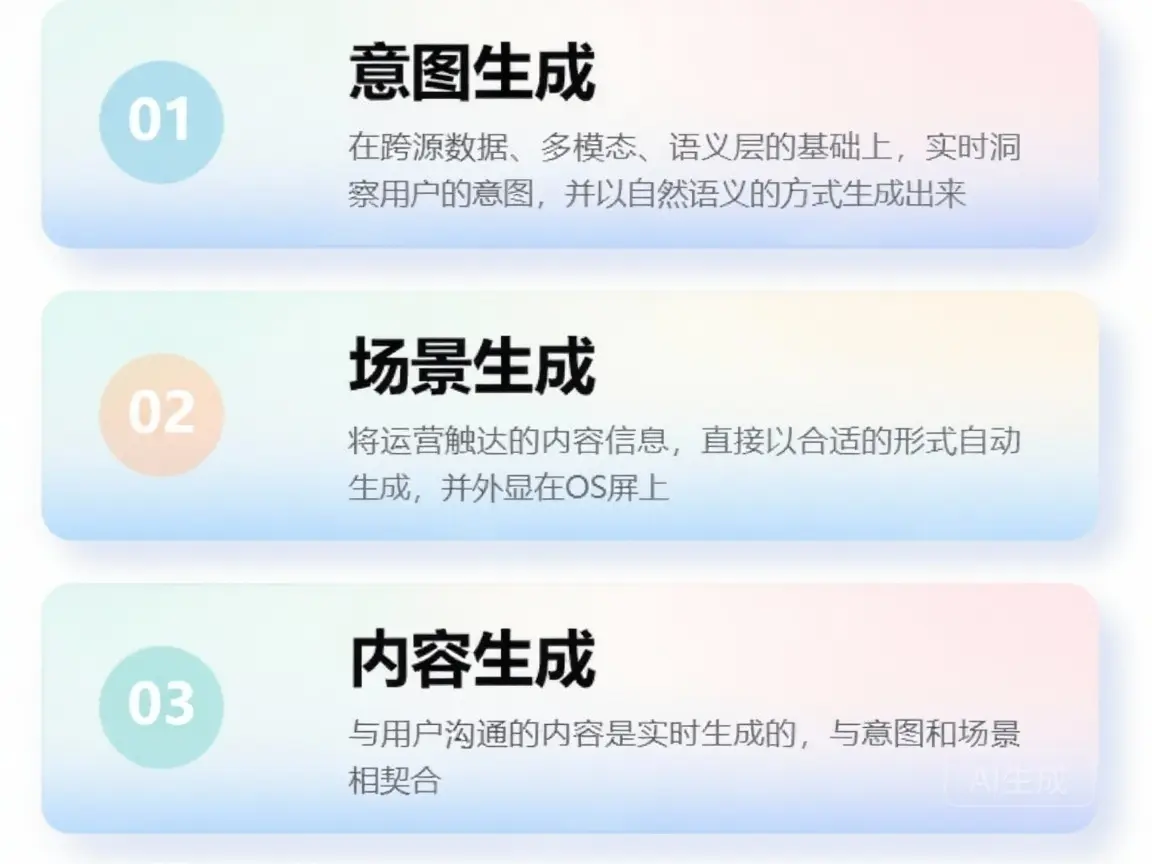

“生成式”不是 AI 写图写文案那么简单,而是让运营本身长出“主动生产力”——在用户还没开口之前,先替他长出需求、长出场景、长出价值。

三把引擎同步点火:

- 需求生成:把潜台词变需求,用户没搜索,已为他预判下一步。

- 场景生成:把触点变场景,在哪跳频,就在哪瞬间铺一条无缝跑道。

- 价值生成:把信息变价值,每一次推送都现场“组装”成用户此刻最想要的解决方案。

需求、场景、价值,先一步自己长出来——这才是生成式用户经营的底牌。

生成式用户经营,只做三件事:需求、场景、内容——全部现场“长”出来

1. 需求现场「长」出来:

不靠标签,靠端侧长记忆当场写“小作文”——把你三天前搜机票、今早看天气、现在刷短视频的线索串成一句意图:“下班想飞成都”。

2. 场景现场「铺」出来:

运营不再蹲在 APP 里苦等你打开,而是把“舞台”直接搭在你当前最顺眼的触点:锁屏、桌面、通知栏、耳机语音、车载屏。

比如:你刚连上车载蓝牙,系统判断“下班通勤”。车载屏立刻弹出“回家 28 min,一路畅通,是否需要把空调提前调到 26℃?顺便把今晚菜场的胡萝卜放进购物车?”你点头,语音确认,订单生成,车到家,菜也到。

3. 内容现场「拼」出来:

需求和场景一确定,AI 立刻现场“做道具”——图片、文案、优惠、动效、语音 0.几秒拼装,只为你这一刻的专属剧情。

比如:新手爸爸收到的不是通用“满 99 减 20”,而是 AI 即时生成的海报:一张 6 月婴儿手握胡萝卜的萌照 + 大字“今日 PM2.5 136,别让宝贝吸霾——胡萝卜 300g 已配好,净化器 6 期免息;如果你换成“单身夜猫”,同一时刻收到的可能是“0 糖能量饮料 + 深夜炸鸡 5 折券”,配图是赛博霓虹风——同一场景,不同剧本,道具随人换。

从APP内的小舞台,一跃到系统层的中台,再登顶OS屏的C位,把触点直接搬到用户眼皮底下

APP 单打独斗,永远够不着用户的“下一秒”。

想真正把需求、场景、内容现场“生成”出来,必须跳出自家一亩三分地,借终端厂商的“系统级舞台”——把触角从 App 内,一路伸到负一屏、锁屏、桌面、通知栏、甚至耳机语音。

比如:

出行 App 借负一屏“实时出行卡片”——用户一抬眼,地铁到站倒计时 + 网约车一键呼叫已置顶,比他自己想得还早半步。

外卖 App 把“夜宵 5 折”直接写进锁屏 AOD,凌晨 0 点屏幕一亮,热辣烤串图 + 语音“免配送费,现在下单?”——点击即下单,连解锁都省。

天气 App 把“雾霾爆表”推送到桌面动态图标,长按直接弹出“买 1 送 1 空气净化器滤芯”,30 秒完成转化,无需再点进应用。

APP层:深度互动“自留地”

这是开发者最熟悉的阵地,所有信息和服务都在自己的应用内完成,包括APP内弹窗、站内信发送、功能入口提醒等。但弹窗、站内信、小红点,花样再多,都只在用户点开APP那一刻生效;一旦退出,你就收不到他的任何回音,也看不见他在别处的新鲜需求。

数据、场景、时间三段“断档”,让传统APP天然是一座信息孤岛——离“生成式”想要的“随时随处、想他所想”还差一座桥。

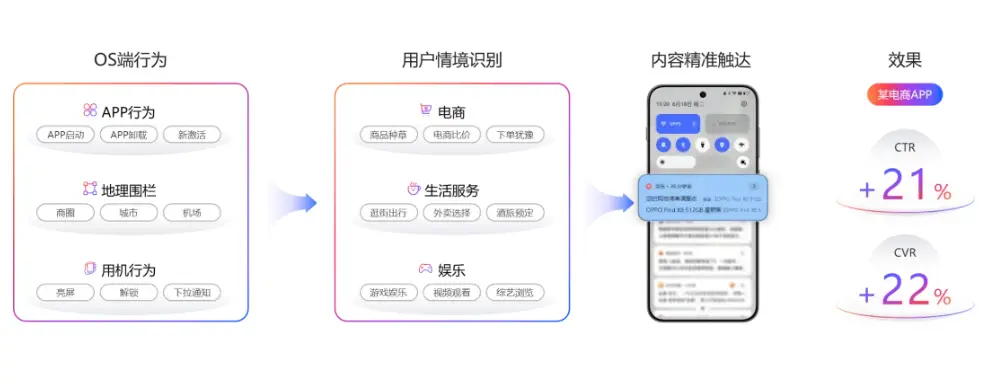

系统层:把运营柜台搬到用户家门口

APP 以外的“首站商圈”。负一屏、锁屏、全局搜索、通知中心……这些系统级“旺铺”让开发者把服务摆到用户每天必经的动线:手机一亮、桌面一滑,就能看到你的内容,无需再点图标、等开屏。

比如说:

- 航班:用户上周在 APP 搜过“北京-成都”,清晨负一屏自动浮现今日最低价航班卡片,一点直达支付页,比他自己打开 APP 快 3 步。

- 热剧:他关注的演员新剧开播,锁屏 AOD 直接弹出 15 秒预告 +“追剧”按钮,点亮屏幕即点即看,跳过搜索、首页、频道三重漏斗。

- 奶茶:午休前 10 分钟,系统根据定位+历史点单记录在通知栏推“芝士草莓 第二杯半价”,下拉一点,小程序付款,到店即取,全程 20 秒。

数据开始握手:APP 内的浏览、收藏、订单记录与终端的场景信号(时间、定位、天气、连接状态)实时匹配,初步实现“半自动生成”时机、内容与通道。但意图仍靠“昨日数据+规则模板”预测,内容也多为预置素材拼装,距离“毫秒级现场长出新需求、新舞台、新剧本”的完全体生成式经营,还差最后一公里的实时推理与动态创意。

OS屏层:把“运营子弹”直接射进用户当前视线

1. 跨端狙击

不再苦等用户翻负一屏、点亮锁屏,OS 级通道(OPUSH、流体云、小布助手)随时“掀桌子”:你在哪个 App、哪张网页、哪段视频,系统一眼扫完,即刻插播一条“量身定做”的问候。

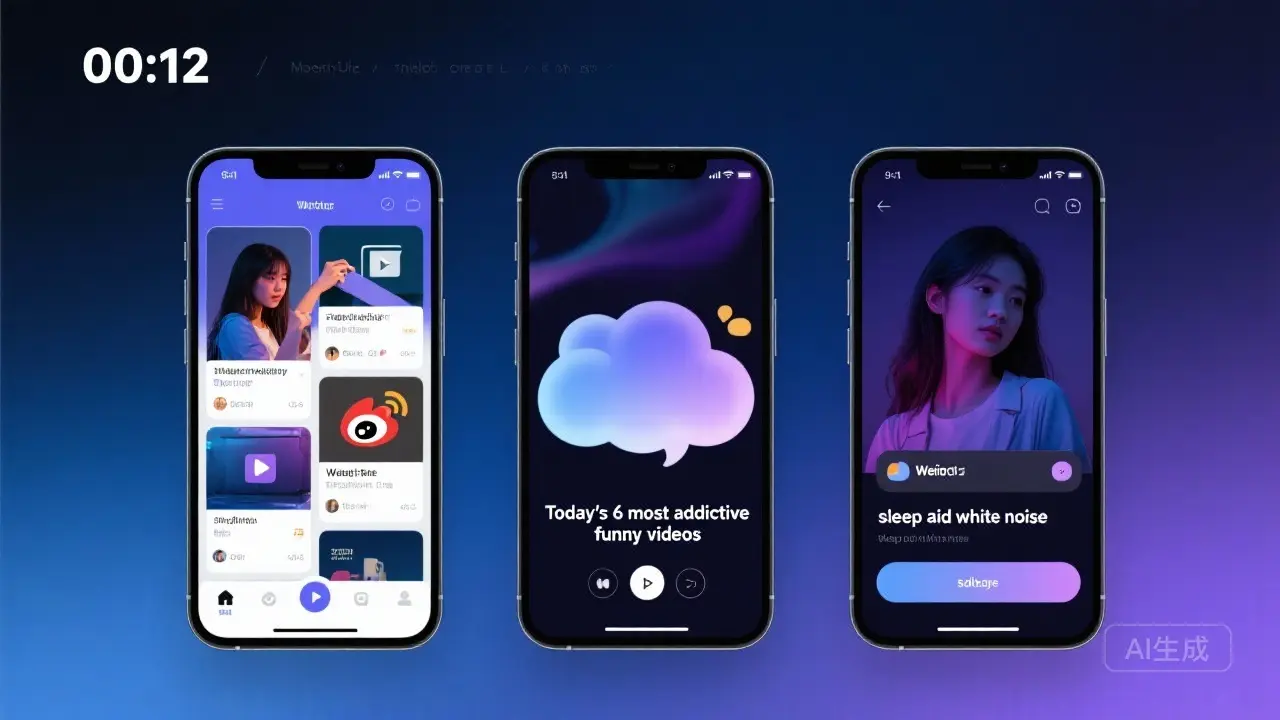

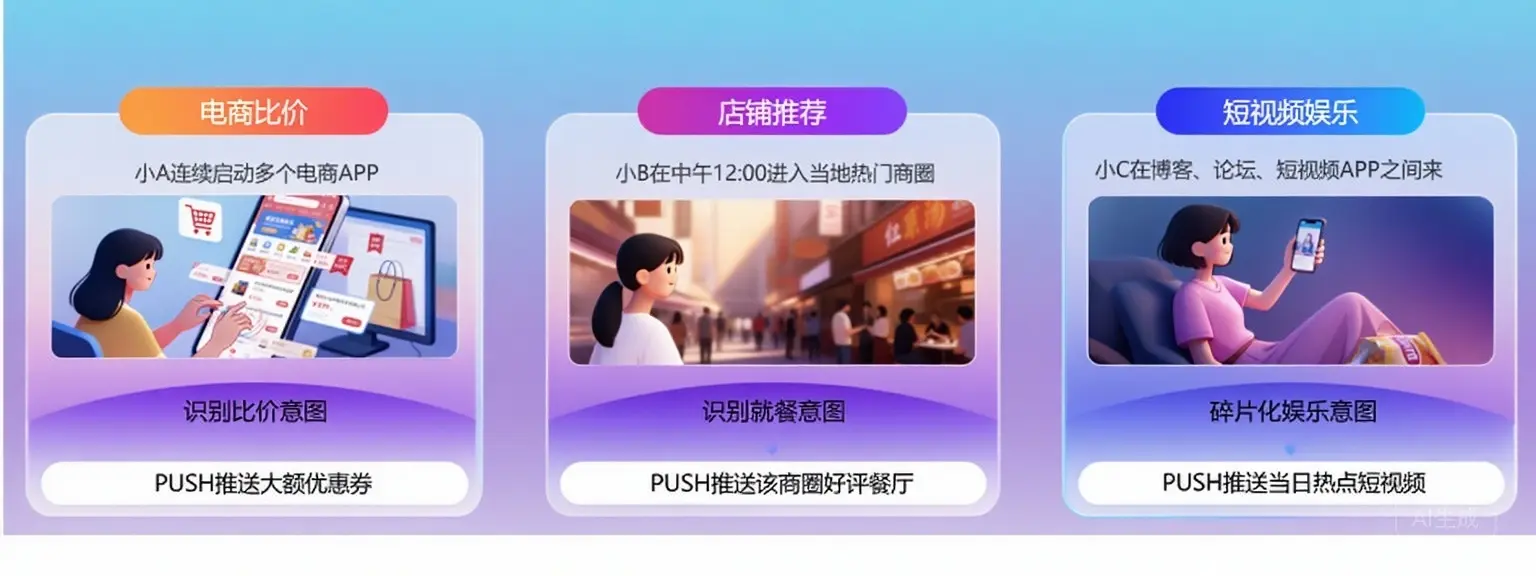

2. 微时刻案例

深夜 00:12,女孩在论坛→短视频→微博来回横跳,系统判出“碎片刷夜”模式。0.3 秒后,流体云弹出「今日最上头的 6 个沙雕视频」气泡,点一下直跳全屏播放;看完第 3 条,顺手再送「助眠白噪音」卡片,一键收藏。全程无感切换,却条条击中。

3. 为什么必须“生成式”

时机只有 3 秒、视线只有一瞥,内容、场景、意图全靠 AI 现场写剧本:

- 意图实时算:横跳频率+停留时长+夜间模式→判定“无聊刷夜”。

- 场景现场造:当前界面边缘浮层,不遮挡主内容,亮度自动降 20%。

- 内容秒级生:标题、封面、视频顺序按她最近点赞偏好 0.8 秒拼完。

生成式快准狠才叫“神助攻”。OS 屏的跨端触达,天生只为会“即兴创作”的运营而生。

运营思维正在被“生成式用户经营”重新编程

漏斗不见了,导航条隐身了,取而代之的是一张“瞬移地图”——用户可以在任何毫秒切换状态,运营必须在他“眨眼”之间完成拦截、预判、投喂、转化。

一、从“拉流程”到“造闪现点”

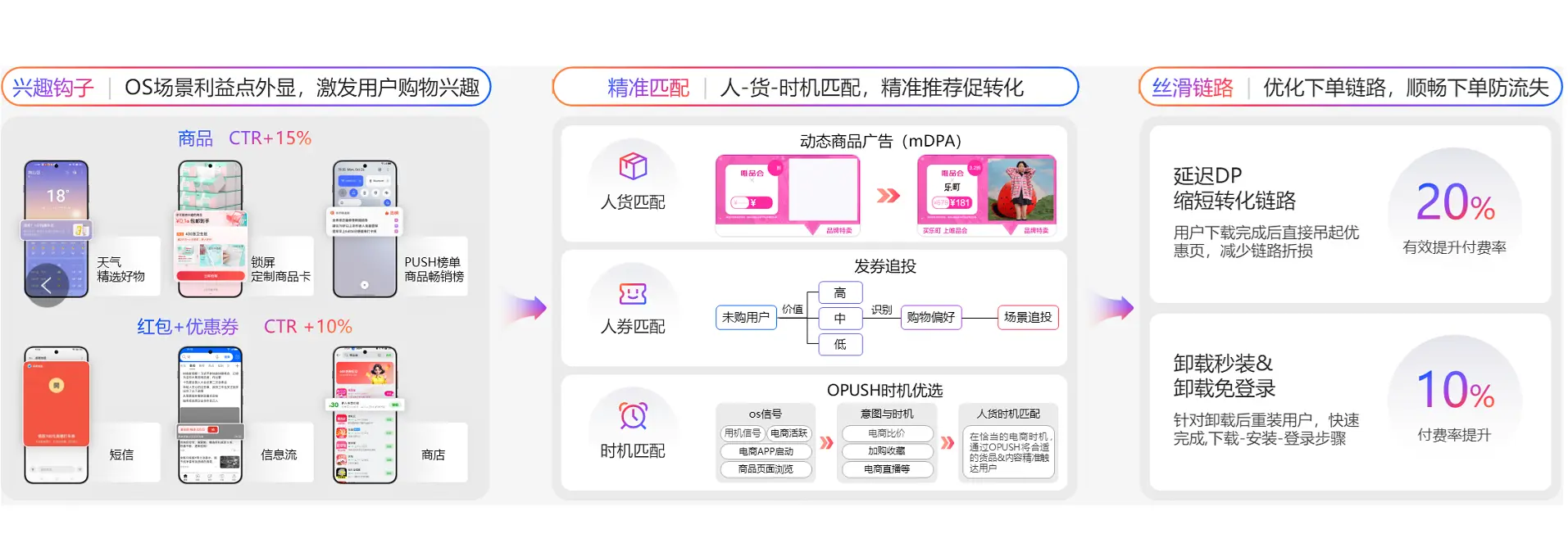

由于APP用户经营阵地向OS端不断扩展,令用户随时可以从一种状态,立即切换为另一种状态。这是生成式运营带给我们的新思维。它意味着,运营也不再依赖于冗长路径实现,而是被重组为一次次精准地“点穴”。

过去:层层漏斗

搜索→下载→注册→领券→下单,五步少一步都算流失。

现在:通过用户场景和行为,进行推荐购买精准触达

锁屏一张“0元购”卡片,一点即支付;五步变一步,漏斗被压成“快门”。

二、端侧智能把“价值”提前0米放置

拿手机来说,端侧智能像一位“前置店长”,把原先深埋在各家 APP 里的优惠、权益、服务,一口气搬到用户睁眼就能看到的“黄金货柜”——软件商店头图、五图货架、锁屏 AOD、速览卡片全都变成可运营的橱窗。

谁能先占领这块“0 米货柜”,谁就能决定用户下一秒切到谁的频道。

三、运营任务:像打地鼠一样“造闪现”

用户的旅程不再是直线,而像遥控器换台:地铁刷短视频→锁屏跳出值机提醒→速览卡弹出流量包,一秒切一个场景。运营者的核心任务随之变成:

1. 在这些“闪现台”里预埋爆款,成为用户切换时的“秒选频道”;

2. 甚至主动制造换台理由——AI 识别到深夜高频切 App,内容精准触达,立刻生成“5 分钟助眠瑜伽+褪黑素 0 元券”负一屏,把用户从无聊模式瞬时拉进品牌场景,完成销售。

四、甚至主动“替他切频道”

系统发现今晚三次点开短视频又秒关,AI直接生成“5分钟减压瑜伽”气泡,切走注意力,也把品牌运动垫顺带卖出。

结论:平行切换时代,用户不会沿着路走,只会“啪”地瞬移。运营要么提前在他落脚的闪现点埋好糖果,要么干脆当那个制造闪现的人

平行切换”把用户从层层漏斗里一把拎出来,体验只剩两个字——顺滑。

系统先猜、再推、直达:意图被瞬间读懂,操作被一步省略,“我要去办”直接变“我已经办好”。APP 省事,用户省心,双赢,想让双赢天天发生,得把生成式智能推到满格——实时意图识别 + 跨场景协同,缺一不可。

以下常见的两个“秒切”现场:

1. 比价终结者

用户一晚连开三家电商,端侧立刻亮红灯:“她在比价差”。OPUSH 瞬时塞来一张“同款立减 80 元+7 天价保”券,价格比完的同时订单也生成了,犹豫期直接变付款秒。

2. 午餐闪现

中午 12 点,GPS 显示用户刚踏进公司旁商圈,系统把“饿了吗”写成地理围栏触发器。OPUSH 弹出“楼上湘菜馆 4.8 分,午市 8 折券只剩 37 张”,附 50 米室内导航。电梯还没上到 3 楼,她已经扫码落座。

要让“秒切”成真,必须在眨眼之间读懂“人、地、时”。这靠的不只是算力,更是脑筋急转弯:

1. 技术换挡

从“先投放、后回收”的撒网模式,升级到“先感知、即生成、秒推送”的狙击模式;生成式 AI 在现场写剧本、搭舞台、发道具。

2. 思维换轨

运营者别再等用户点按钮才开工,而要把系统级数据当成雷达:意图一冒头,立刻自动生成内容、自动选择通道、自动推到位——先伸手,才握手。被动反馈的时代结束,主动捕捉、主动生成、主动响应的“三主动”时代开场。

生成式运营负责“马上变出好东西”,平行切换负责“让用户下一秒就拿到”。它俩像DNA双螺旋,越拧越紧:外显的卡片越多,AI越知道你想啥;AI越聪明,卡片就能伸得更远。结果——价值出现在用户抬手那一厘米,转化从“点APP”变成“点屏幕”,增长就这么被顺手完成了。

生成式用户经营——下一代增长的“确定性公式”

“从 App 到 OS 屏”的升级,我们会发现,生成式用户经营并非一个孤立的技术概念,而是一种以用户需求为核心、以系统数据为基础、以 AI 能力为驱动、以 OS屏 + 系统 + APP三层紧密有机结合的运营场景为载体的全新增长范式。它对场景、意图和价值的理解比传统模式更深刻、更即时、更全面:

- 即时意图:全域 OS 数据 + 生成式 AI,秒懂用户此刻想要什么,告别“贴标签”。

- 场景破域:从 App 到锁屏、负一屏、OPUSH、AI 助手,需求跳到哪,服务跟到哪。

- 价值外显:把藏在 App 深处的优惠、功能、内容,立刻生成“一眼就能用”的卡片,抬手即得。

AI 越进化,这套公式越标配。开发者、广告主、终端厂商谁先上车,谁就能把“漏斗”甩在身后,让用户每一次点亮屏幕,都变成确定的增长。

原文作者:Sherryyyyy

本文来源于互联网,本博客仅作收藏转载,供学习阅读,不用于商业用途。

如涉及版权问题,请联系我们删除。