信息传播不是一场随机扩散,而是一条可被数据刻画的生命周期曲线。从爆发到沉寂,每一次点击、转发与互动背后,都藏着可被量化的传播逻辑。本文通过真实案例与数据建模,拆解信息传播的关键阶段与影响因子,帮助内容从“被动扩散”走向“可控增长”,为内容运营者与产品人提供一套可复用的认知框架。

“这篇稿子我们花了很多心血,为什么阅读量平平?另一篇随便写的笔记,怎么就成了爆款?”

“为什么有些文章发布即巅峰,有些却能持续发酵,甚至被反复阅读?我们能否在发布前就预知一篇文章的潜力?”

在信息爆炸的今天,内容创作与运营正变得越来越像一场“玄学”。我们投入大量时间、精力和预算,却往往只能得到一个不确定的结果。

本文通过深度分析某App海量历史文章的阅读数据,从看似杂乱的流量曲线中,寻觅规律、构建模型,并最终搭建起一套科学的预测与评估体系。

这套体系旨在帮助内容创作者和运营者洞悉内容传播的内在规律,让每一次推送都从“凭感觉”变为“有依据”,真正做到“心中有数”。

(说明:本文数据源自某 App 埋点数据,旨在提供分析思路。鉴于各数据特性以及业务模式,具体分析方法还需针对不同数据特点以及业务需求深入探讨。)

一篇文章的“宿命”:三大阅读生命周期

过去我们评估一篇文章的好坏,最常用的指标是“总阅读量”。这个指标简单直观,但只告诉我们最终结果,却忽略了口碑发酵、持续吸引观众的整个过程。一篇上映首日爆满但迅速下线的电影,和另一部低开高走、凭借口碑长线热映的电影,它们的价值显然是不同的。内容也是如此。为了更深入地理解内容,我们必须转变视角:不只看一篇文章最终有多少人读,更关心它是“如何被阅读的”。

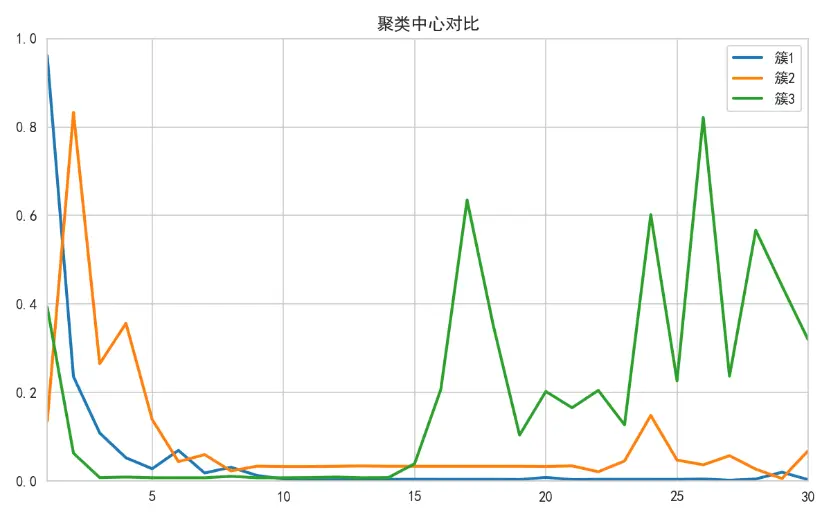

为此,我们将每一篇文章发布后30天的每日阅读量绘制成一条时间曲线,并运用时间序列聚类分析(Time Series Clustering)方法,对数千条曲线进行模式识别。这就像音乐软件能识别出摇滚、古典、民谣等不同曲风,我们则是在识别文章的“阅读节奏”。

其中,一个关键的算法叫做DTW(动态时间规整)。想象两个人走同一条山路,A走得快,B走得慢,他们的速度日志(时间-位置)直接对比会差异很大。但DTW算法能够“智能地”对齐他们的轨迹,发现他们其实走了完全相同的路径。同理,两篇文章的阅读高峰可能分别出现在第2天和第4天,但如果后续的衰减模式一致,DTW也能准确识别出它们的相似性。

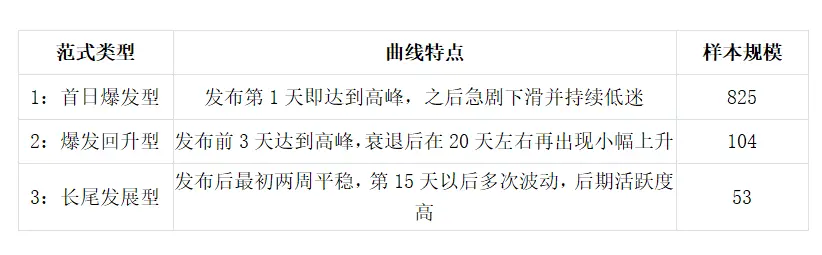

通过这套方法,我们最终识别出了三种典型的文章“生命周期”形态:

第一种:首日爆发型 (First-day Burst)

1. 曲线特征:发布当天(或24小时内)阅读量激增至顶峰,能量瞬间释放,随后在几天内迅速回落至低位,热度来得快去得也快。

2. 典型内容:

- 强时效性:重大新闻发布、政策解读、行业突发事件。

- 强利益驱动:有奖互动、抽奖活动、限时优惠券、节日问候。

- 强情绪共鸣:社会热点评论、节日祝福、年度盘点。

3. 运营启示:这类内容的价值在于“瞬间引爆”。它的目标是短时间内最大化曝光量、触达最广泛的用户群体。它适合配合关键营销节点、节假日进行强力推送,是品牌“秀肌肉”、快速拉新的利器。但其生命周期短暂,不应期望它能带来长期的、持续的流量。

4.创作者心态:追求时效、紧跟热点、标题抓人眼球、内容直击要害。创作过程要“快、准、狠”。

第二种:爆发回升型 (Burst and Rebound)

1. 曲线特征:发布后2-3天内达到一个小高峰,这是初次传播的结果。在正常衰退一段时间后(通常是一到两周),竟在第20天左右迎来“第二春”,阅读量再次显著攀升。

2. 典型内容:

- 实用干货:具有一定深度和实用性的知识帖、教程、指南。

- 安全/健康提醒:季节性疾病预防、行车安全须知、产品使用技巧。

- 引人思考的话题:具有一定争议性或开放性的讨论,能引发后续思考和传播。

3. 运营启示:这类内容是真正的“潜力股”,具有长线价值。初次传播只是“播种”,后续的回升则依赖于内容的内在价值被用户发现、认可和二次传播。运营上,首次传播后,可在相关社群进行分享,或在一段时间后,将其与新内容打包推荐,重新激活,挖掘其长尾潜力。

4. 创作者心态:注重内容的深度、实用性和严谨性。不仅要解决用户的“是什么”,更要回答“为什么”和“怎么办”,力求内容能经得起时间的考验。

第三种:长尾发展型 (Long-tail Development)

1. 曲线特征:发布初期表现平平,甚至有些“冷清”。但在大约两周后,阅读量开始出现多次、持续的波动式增长,展现出惊人的“后劲”和极强的生命力。

2. 典型内容:

- 深度系列:系统化的系列教程、深度行业分析报告。

- 社区基石:能沉淀UGC(用户生成内容)的话题讨论、产品百科、FAQ。

- 强搜索属性:针对特定问题、特定需求的“解决方案”式内容。

3. 运营启示:这类内容是构建用户粘性和社区生态的“压舱石”。运营上需要耐心“养”,不能用短期的阅读量来衡量其成败。它们适合通过设置精华、分类归档、站内搜索优化等方式,长期、持续地引导和曝光,最终会成为平台宝贵的内容资产。

4. 创作者心态:需要有体系化思维和长线规划能力。创作的不是一篇孤立的文章,而是一个知识模块、一个社区话题的开端。

聚类结果示例:

样本分布(共982条数据)

各类别趋势分布图

核心洞察:不同的内容,其价值释放的节奏完全不同。将所有文章用“总阅读量”一把尺子衡量,就像要求博尔特去跑马拉松,既不公平,也无法发现每位“选手”的真正优势。识别文章的生命周期类型,是实现精细化运营的第一步。

给文章“算命”:发布3天即可预测未来

识别出文章的类型后,那我们能否提前预测一篇文章会属于哪一类呢?如果能,我们就能从被动的“事后复盘”转向主动的“事前干预”。

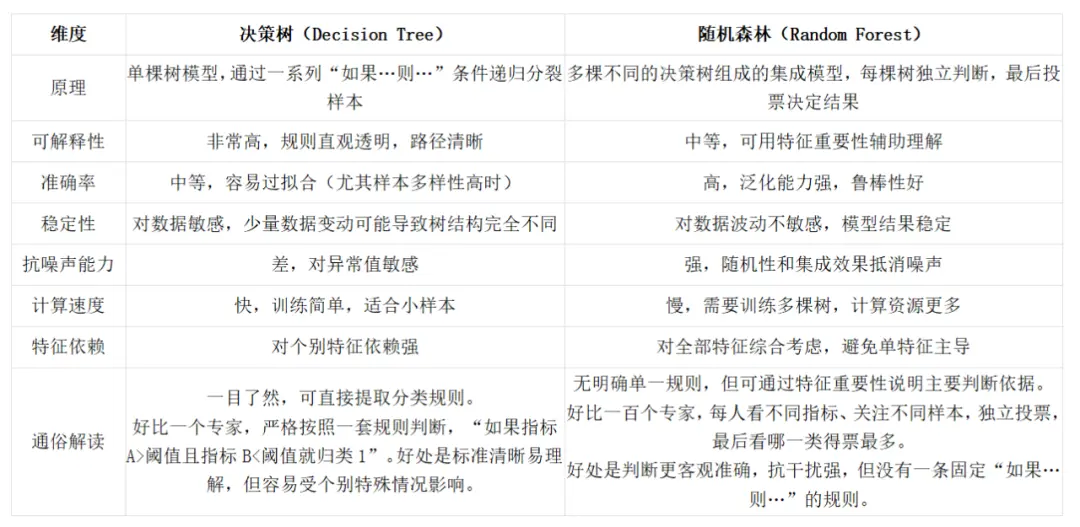

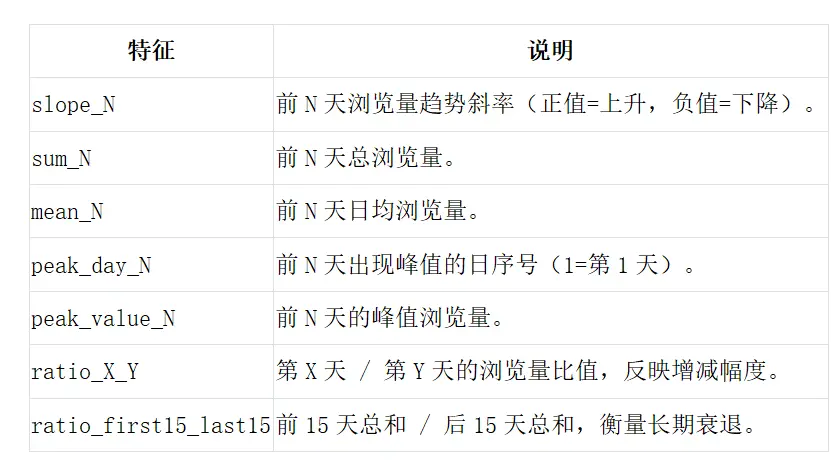

我们基于文章发布后的阅读数据特征(如前3天的阅读增长斜率、3日总阅读量、日环比增幅等),训练了决策树和随机森林两种机器学习模型来做这个预测。

决策树:像一位经验丰富的老编辑,他有一套清晰的判断规则:“例如,如果前3天阅读量增速超过X,且第2天比第1天翻了一倍以上,那么它很可能是‘首日爆发型’”。规则清晰,易于理解。

随机森林:则像一个专家评审团。它由数百个“决策树”组成,每个“专家”看的角度和数据略有不同,最后通过投票决定结果。这种“集体智慧”让它的判断更稳定、更准确,抗干扰能力更强。

这意味着,我们不再需要苦等一个月才知道一篇文章的传播潜力。在文章发布后的一个周末,我们就能科学地判断出它是一飞冲天还是细水长流,并据此动态调整后续的推广策略。这就像在作战室里拥有了“战场雷达”,能提前预判战局,从而更高效地调配兵力。

以下是决策树变量示例:

告别“唯KPI论”:更公平的绩效评估矩阵

既然文章类型不同,价值也不同,那么评价体系也必须随之改变。直接比较“首日爆发型”和“长尾发展型”的总阅读量,显然有失公允。为此,我们建立了差异化的绩效评估矩阵。

我们采用统计学中经典的Z-score(标准分数)方法。它的核心思想是:不看绝对值,只看相对位置。 想象一下,一个学生在语文考试(平均分80,标准差5)中考了90分,在数学考试(平均分120,标准差10)中考了130分。哪个成绩更好?

- 语文Z-score=(90-80)/5=2(高于平均分2个标准差)

- 数学Z-score=(130-120)/10=1(高于平均分1个标准差)显然,他的语文成绩在他的“赛道”里表现更突出。

我们用同样的方法评估文章,将一篇文章的总阅读量,放到其所属的生命周期类别中进行比较,看它在“同类选手”中处于什么水平。

但这里还有一个关键步骤:对数变换。 因为文章阅读量呈典型的“长尾分布”或“幂律分布”——少数“巨星”文章拥有几十万甚至上百万的阅读,而绝大多数“普通”文章的阅读量都在几百到几千。如果直接用原始数据计算,少数“巨星”会把平均值拉得极高,导致几乎所有其他文章的Z-score都变成负数,看起来都很“差”,这显然不合理。

通过对数变换 log(1+x),我们能有效压缩极端值的影响,让评价体系更关注绝大多数文章的相对表现,从而更公平、更客观。

最终,我们得出了全新的三级绩效定义:

- Z-score≥1:卓越。表现远超同类文章的平均水平,是该赛道的明星。

- 0≤Z-score<1:良好。表现优于同类平均水平,具备潜力。

- Z-score<0:中等。表现低于同类平均水平,有待观察或优化。

通过这个矩阵,我们可以:

- 公平地评估不同类型文章的真实表现。

- 清晰地识别出在各自赛道上真正的“优等生”。

- 有据地奖励那些创作了“长尾发展型”优质内容的团队,即使其绝对阅读量不高,也能因为其卓越的Z-score而获得认可。

分析结果示例:

从“知命”到“改命”:四大运营战略建议

数据分析的最终目的是为了指导行动。基于以上发现,我们提出一套从“知命”(预测、评估)到“改命”(干预、优化)的闭环运营战略:

内容规划前置化:从“选题”到“战略设计”

在策划阶段就思考内容的目标生命周期。问自己几个问题:

- 我们这次传播的核心目标是什么?是短期的品牌曝光,还是长期的用户沉淀?

- 我们希望这篇文章以何种方式被用户消费?是快速浏览,还是深度阅读、反复查阅?

- 根据目标,它应该被设计成哪种生命周期类型? 目标不同,选题、文风、标题风格、内容结构和创作手法都应随之调整。

标题与封面优化:内容的第一印象

针对“首日爆发型”:标题要抓人眼球,善用数字、热点、悬念、利益点。例如,“仅限3天!”“90%的人都不知道的秘密”。封面要冲击力强,色彩鲜明。

针对“长尾发展型”:标题则应突出实用性、知识性、权威性,包含用户可能搜索的关键词。例如,“官方XX指导攻略”“一文读懂XX技术”。封面要信息清晰,像一本工具书的封面。

推广资源分级化

让好钢用在刀刃上,利用3日预测模型,建立一个动态的资源调配机制:

1. 识别潜力股:文章发布3天后,模型自动预测其生命周期类型和绩效等级潜力。

2. 分级应对:

- 预测为“卓越”:立即启动“一级火箭”,追加推广资源(如增加推送渠道、购买流量、KOL扩散),最大化其传播效果。

- 预测为“良好”:启动“二级火箭”,在核心社群、朋友圈进行扩散,鼓励自然发酵。

- 预测为“中等”:常规运营,或快速复盘,分析表现不及预期的原因,用于指导后续内容。

生命周期再激活

唤醒沉睡的内容资产,内容不是一次性消耗品。定期回顾“爆发回升型”和“长尾发展型”的优质历史内容,用创意方式唤醒它们:

- 内容聚合:将一系列相关的“长尾”文章制作成专题、电子书或合集页面。

- 形式再造:将数据丰富的文章制作成信息图(Infographic),将教程文章录制成短视频。

- 时效更新:为过往的优质干货文章补充最新信息,标注“2025年更新版”后重新发布。 通过这些方式,让好内容持续创造价值,构建起强大的、可复用的内容资产库。

结语

从“拍脑袋”决策到数据驱动,是内容运营走向专业化、科学化的必经之路。本文提出的“生命周期识别-早期预测-科学评估-策略干预”的闭环体系,不仅为内容运营提供了罗盘,也希望能为所有在内容领域奋斗的从业者带来启发。

(本文仅提供思路参考,针对不同数据与场景仍需具体问题具体分析)

原文作者:用户体验大学堂

本文来源于互联网,本博客仅作收藏转载,供学习阅读,不用于商业用途。

如涉及版权问题,请联系我们删除。