在连锁零售经营中,门店分类管理至关重要。本文深入探讨门店归类分组的底层逻辑,强调应摒弃 “一刀切” 的粗放管理模式,结合门店生命周期、经营健康度等多维度因素,为其精准贴标与划分组别,从而制定差异化运营策略,实现管理效率的显著提升。

今天跟大家聊一个零售经营里的冷门课题,但它特别影响管理效率 —— 门店该怎么 “归类”。门店的归类分组往往跟门店考核指标直接相关。

先抛个问题:你们公司或者熟悉的品牌,是怎么给门店分组的?背后的逻辑又是什么?

直接说我的结论吧:零售连锁门店分组的本质是 “给不同门店配不同的尺子”。大家不妨对照看下你公司的实际情况:是还在用同一套指标、同一套逻辑 “一刀切” 地要求所有门店?还是根据不同门店的特性,差异化分组及考核。

我拿便利店举个例子,大家感受下:

你用中央大街旗舰店的营收 KPI 去卡社区小店,就像让短跑运动员去跑马拉松 —— 完全不匹配。社区店做的是周边三公里的熟人生意,靠的是复购和信任。

你如果硬要它追旗舰店的流水,店员只能被迫搞刷单,最后不仅赚不到钱,反而把管理体系搅得一团乱(所以某些平台搞些夏季战役之类的冲锋,真实的流水有多少呢?)。

更不合理的是拿老店的复购率要求刚开业的新店。新店还在摸着石头过河:今天试销的饭团到底合不合周边上班族口味?下午五点后是不是该多备点儿童零食?连客群画像都没摸透,信任基础更是从零开始,复购率自然高不了。

上面这些道理,相信大家都能看懂,所以说,连锁门店分类管理从来不是追求 “绝对标准化”,而是在统一底层规则(比如品控、服务底线)的基础上,给不同门店 “量身定制” 运营逻辑。毕竟,让 CBD 的店学会 “抓效率”,让社区店学会 “做人情”,让新店学会 “先生存”,才能让整个体系活得更健康。

那么,具体该怎么从不同管理视角搭建差异化分组模型?

以便利店为例,每家店都是 “活生生的经营单元”:开在 CBD 的店和社区里的店,客群需求天差地别;刚开业 3 个月的新店和运营 5 年的老店,面临的问题也完全不一样。这时候,就需要多维度、动态化的管理分组模型:

- 门店属性定位:一家店到底是什么“属性”?是下沉市场的社区型、成熟期店,还是一线城市的商业街型成长期店?首先需要把这些标签贴清楚,门店经营跟用户运营逻辑一样,把标签打准了,才知道该用什么策略去做运营。

- 差异化运营策略:枢纽型门店(比如高铁站店)要抓“快”,商住一体店要抓“不同经营时段的差异”——不同场景的店,就得用不同的运营方法。

- 资源分配价值最大化:新店最缺的是拓客支持,老店需要的是提升老客购物篮子商品数量,把钱和资源花在刀刃上,经营效果才能提升。

- 考核公平有依据:别再用“统一KPI”考核店长,新店看客流增长,老店看坪效优化,不同门店得用不同的尺子量。

说白了,就是要改变 “拍脑袋” 式的粗放管理,用更科学的框架给门店 “画像”。

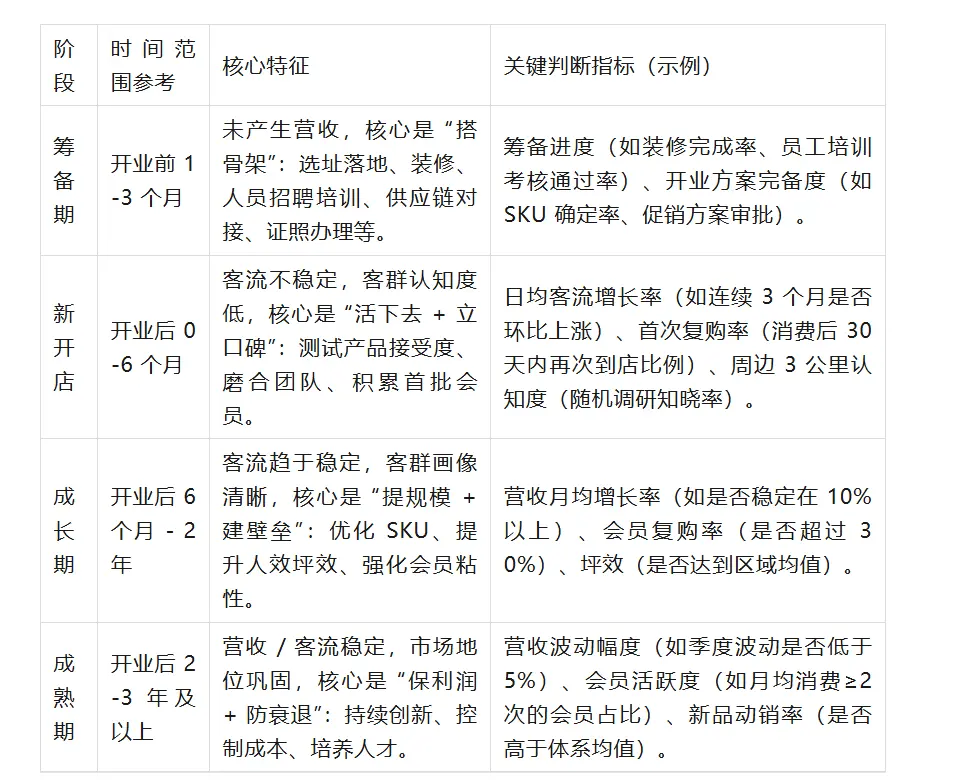

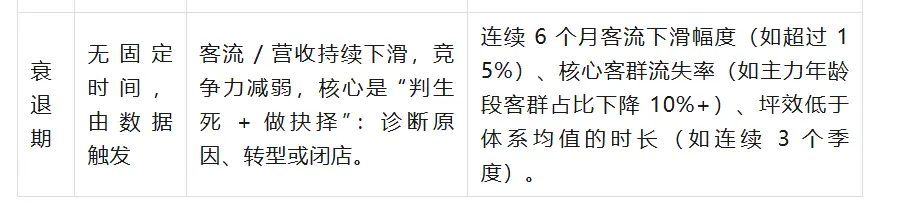

一、门店生命周期分组模型(行业常用)

门店生命周期分组模型的分类方法,主要是基于门店从筹备到衰退的全阶段,结合经营数据、市场反馈和运营重点,划分出清晰的运营阶段,并匹配差异化运营策略。

这也是连锁行业最常用的分类逻辑,通过门店的 “生存状态”“核心指标”“当前阶段痛点” 划分,每个阶段有明确的标志性特征:

在连锁门店的精细化管理中,分类逻辑的颗粒度直接决定运营效率。除了基础的生命周期划分,更贴合实战的分类方式,能让管理策略精准落地:

二、按 “经营健康度” 动态细分:给同阶段门店贴准 “差异化标签”

这种分类思路类似于我之前介绍的用户运营中的精细化分层模型:即便处于同一生命周期阶段,一家成熟期的社区店与成熟期的 CBD 旗舰店,运营逻辑也可能存在天壤之别。

需要结合规模、场景类型、区域特征、营业水平等多维度交叉分析,才能为每个门店贴上精准的 “运营标签”。

1、按规模、经营面积分类

这是行业常用方法,关键在于让分类标签逻辑与管理深度融合

以大型旗舰店为例:这类门店通常承担品牌样板店职能,需跳出 “陈列门面” 的传统定位,升级为 “战略试验场 + 培训样板基地” 的双重角色。

我服务的某便利店项目中,总部楼下的旗舰店就承担了这一功能 —— 无论是总部的运营模式调研,还是新产品、新设备的测试,都会优先选择这家门店落地。

期间门店划定专属区域用于新品迭代测试、智能设备升级(如无人结算系统调试)等等,同时也沉淀不同时段、客群的消费数据,为门店提供可复制的标准化模板;另外这家门店还输出店长带教、库存周转等实战经验,目的就是打造标杆样板店。

对于大多数连锁企业来说,占比最大的就是中小型社区店:这类门店核心在于 “小而精” 的精准服务。运营时不必追求全品类覆盖,而应聚焦周边 3 公里客群的高频需求 —— 比如记住周边老顾客的消费偏好、上班族的早餐偏好,通过这些人情化细节提升复购率,提升经营利润。

2、按照场景维度划分

结合门店所在的场景,挖掘该类型门店的核心需求。比如以枢纽型门店(车站、机场)为例:这个区域门店面向的客群是出行人群,以 “效率优先” 为核心。这就需要提前预判客流高峰(如列车到站时段)的用户需求,比如预包装商品摆在前置陈列台、设置多通道快速结算等方式缩短消费动线;另外还要同时考虑应急需求,如布局充电宝、便携餐食等高转商品,最大化提升坪效。

商业型门店(商圈、写字楼):商圈店需要需紧跟潮流节奏,如及时上架网红零食、季节限定款,迭代更新 10% 左右的 SKU 以保持新鲜感而写字楼店则要抓牢白领上班族的碎片时间 —— 比如早餐推出即拿即走套餐,下午茶主打 “第二件半价”,用碎片化策略精准匹配场景需求。

除了上述划分方式,还可依据区域特色、营业水平等维度进行分类。事实上,不同门店的运营逻辑可能存在显著差异,唯有通过规模、场景类型、区域特征、营业水平等多维度的交叉分析,才能为每一家门店精准贴上 “运营标签”。

三、智能分组:规模突破后,靠系统实现 “精准化批量管理”

当门店数量突破 100 家,单靠人工盯店必然陷入低效困境,可以考虑需引入 “智能分组模型”:

将门店的生命周期、规模、区域、利润率等核心数据输入系统,通过算法自动生成精细化分组(如 “高增长社区成熟期店”“低利润商业衰退期店”),每组对应一套标准化运营策略,过去总部通知需层层传达、落地时往往变形走样,可以通过系统可直接向每组门店推送专属任务 —— 新店收到的是 “拓客攻坚方案”,老店收到的是 “模式创新指引”,执行效率大幅跃升。

说到底,连锁管理的精髓在于 “把复杂的事做简单,把简单的事做精细”。拒绝用一套标准套牢所有门店,而是要靠多维度动态模型,看透每家店的 “独特气质”—— 毕竟线下门店的差异性本就极大,从社区到商圈、从一线城市到下沉市场,客群需求与运营逻辑千差万别。只有这样,才能精准匹配策略、合理分配资源,让每个门店都能在适合自己的运营方式下发展。

原文作者:闯爷

本文来源于互联网,本博客仅作收藏转载,供学习阅读,不用于商业用途。

如涉及版权问题,请联系我们删除。