在初创科技公司迈向市场的征途中,品牌不仅是识别符号,更是战略杠杆。本篇文章以十个关键问题为切口,帮助创业者厘清品牌定位、价值主张与传播路径,构建可持续的信任资产。

技术是起点,用户是终点,而传播是连接两者的高速通路。

在技术快速迭代的今天,科技企业面临的竞争已从单纯的技术比拼延伸至品牌声量与生态影响力的较量。一家技术领先但市场认知度低的企业,往往难以获得合理的市场估值和客户认可。

上一篇《赢了技术,输了市场,到底冤不冤?》也聊了“技术与品牌”认知层面的两个根本性的问题——“不被市场感知的牛逼技术,等于零”;以及“受众get不到价值,一定是自己没有说清楚”。

先真正认识市场,再敬畏市场,我们才有可能做对。

怎么做——就是我们今天要聊的话题。当然不可能在一篇文章里面面俱到且事事巨细,只讲初创科技公司品牌PR方面的普遍问题。

先叠个甲:样本有限,观测可能存在偏差,欢迎老板、1号位、同行留言指教、讨论。

Q1:怎么做科技公司的品牌规划?

A1:品牌规划不是一张高大上的PPT,更不是什么fancy的创意或惊人的定位,而是与商业战略同频的导航图。

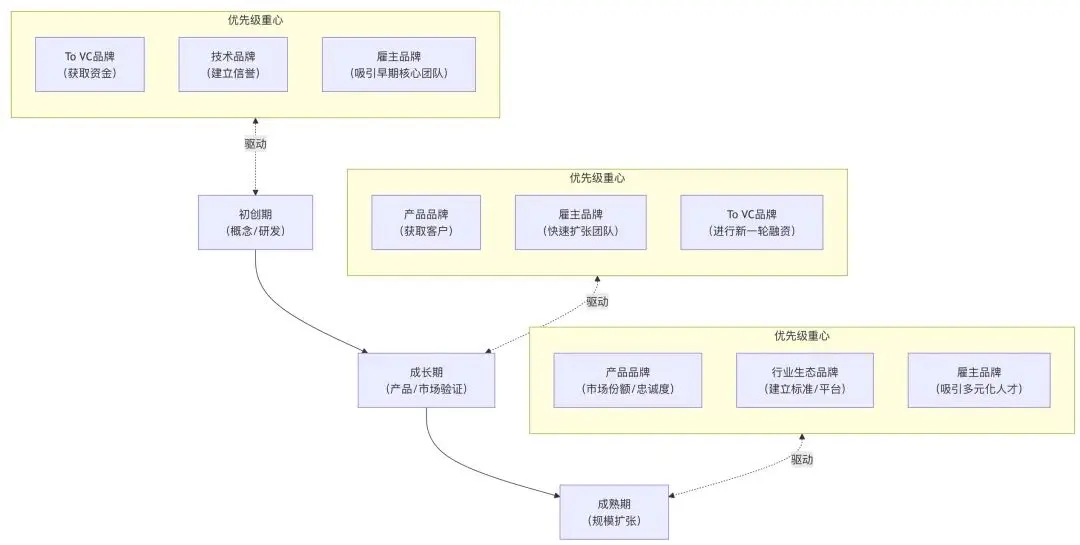

科技公司的品牌规划需要与公司发展阶段相匹配。不同发展阶段的企业,其关键受众和核心任务截然不同。所以,规划前,必须先明确公司所处的发展阶段,初创期、成长期、成熟期的受众、核心目标、资源约束不一样,打法也会完全不一样。

一份有效的品牌规划,必须回答:在当前阶段,我们需要让谁认知我们?认知我们什么?通过哪些渠道和内容?预算和人力如何匹配?

Q2:科技公司的目标受众有哪些?各自目标是什么?

A2:科技公司往往面临多元化的受众群体:VC投资者、B端客户、终端用户、政府机构、媒体以及泛受众群体。

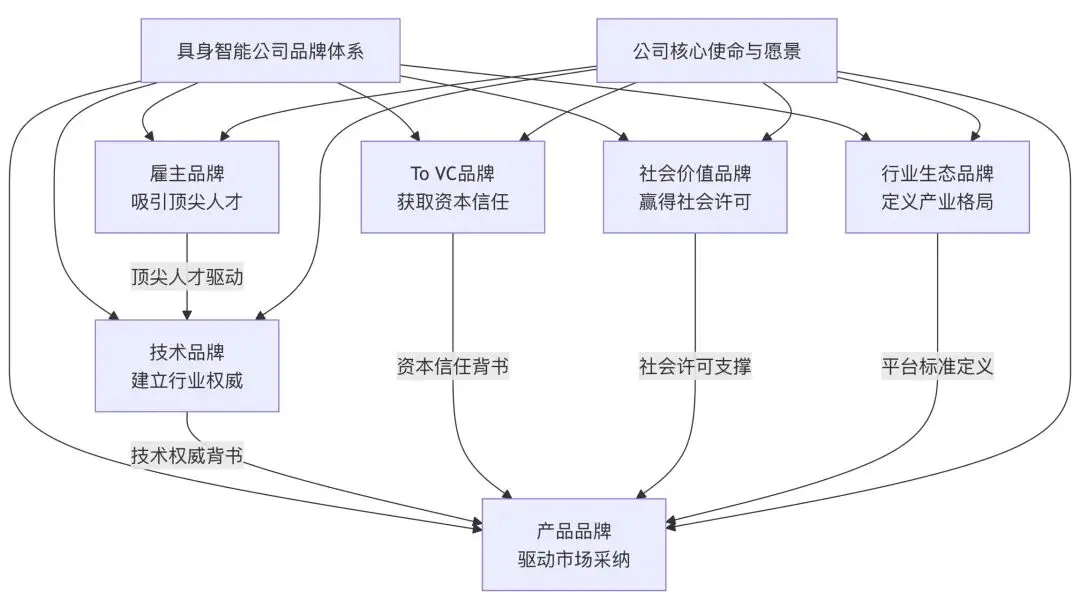

以我最近聊得比较多的具身智能公司,简单梳理一下 ↓

1. 面向VC的传播,目标融资

核心信息:市场有多大+为什么是你?

关键手段:

1)宏大叙事:讲述“解决劳动力短缺”、“创造通用人工智能”、“定义下一代人机交互”的宏大故事,将公司定位为时代变革的引领者。

2)顶级背书:高调宣布与行业巨头(OpenAI、宝马、英伟达)的合作或投资,借用其信用为自己的技术和发展前景背书。案例:FigureAI宣布获得OpenAI和微软投资。

3)里程碑驱动:清晰展示技术发展路线图,并用可衡量的里程碑(如“达成1000小时无故障运行”、“签署首个百万美元订单”)来证明执行能力。

4)团队明星效应:突出创始团队和核心成员的耀眼背景(如来自特斯拉、GoogleDeepMind、波士顿动力),证明团队有能力实现愿景。

2. 面向候选人的雇主品牌传播,目标招最优秀的人

核心信息:公司有前景带着个人有前&钱景

关键手段:

1)使命驱动:强调工作的社会意义和历史意义,吸引那些希望改变世界的顶尖人才。

2)技术极客文化:通过技术博客、开源项目、在顶级会议(NeurIPS,ICRA)上发表论文,展示公司的技术深度和创新氛围,吸引真正热爱技术的人才。

案例:宇树科技在YouTube发布硬核技术视频。

3)展示挑战:公开谈论正在攻克的技术难题,这反而会对顶尖人才形成强大的吸引力,因为他们渴望挑战。

4)创始人IP:创始人亲自上阵,通过访谈、演讲,传递激情和愿景,人格化地吸引志同道合者。

3. 技术品牌传播,目标打造技术信誉

核心信息:全球范围内,咱的技术都是最牛逼的

关键手段:

1)学术霸权:顶级学术会议(如NeurIPS,ICRA,CVPR,RSS)上持续发表突破性论文,定义技术方向,让同行的研究工作都以你的论文为基础。

案例:

- Boston Dynamics:虽然以视频闻名,但其背后大量关于动力学、控制论的论文是行业的基石。

- Google DeepMind:其RT系列论文每一次发布都引领一轮行业讨论,其他公司不得不跟进和对比。

2)“暴力”性能演示:发布未经剪辑的、在复杂真实环境中的演示视频,用最直观的方式震撼观众。案例:波士顿动力的跑跳翻、宇树H1的户外奔跑。

3)标杆对标:参与或设立行业公认的测试基准(如 manipulation benchmarks),并公布领先的测试成绩,在学术和工业界建立权威。先多参与吧,制定标准还是咱再茁壮一些再说吧。

4)深度技术解读:通过白皮书、技术博客、代码开源,向行业展示技术细节,赢得同行尊重。案例:Google DeepMind详细发布RT系列论文和博客。

5)创始人/CTO 布道:由技术领袖在关键会议上发表演讲,分享见解,塑造行业思想领导力。

4. 产品/市场品牌传播,目标获客与转化、占领市场

核心信息:产品可以创造真价值

关键手段:

1)场景化叙事:不再展示单个技术点,而是讲述一个完整的故事:机器人如何融入一个工作流程,为客户节省了多少成本、提升了多少效率。Example:展示Figure01在宝马工厂实际流水线上工作的完整片段。

2)早期客户共建:与行业龙头(如汽车、物流巨头)联合发布试点项目成果,用权威客户的证言来验证产品的市场价值。

3)开发者生态:向研究机构和开发者提供SDK和仿真环境,借助社区力量丰富应用生态,反哺产品成熟度。案例:NVIDIA的IsaacSim。

4)可控的期望管理:在强调前景的同时,也坦诚当前的局限性,管理市场预期,避免“技术炒作”后的反噬。

科技公司需要为不同受众制定差异化的沟通策略,将复杂的技术语言转化为受众能够理解的价值主张。

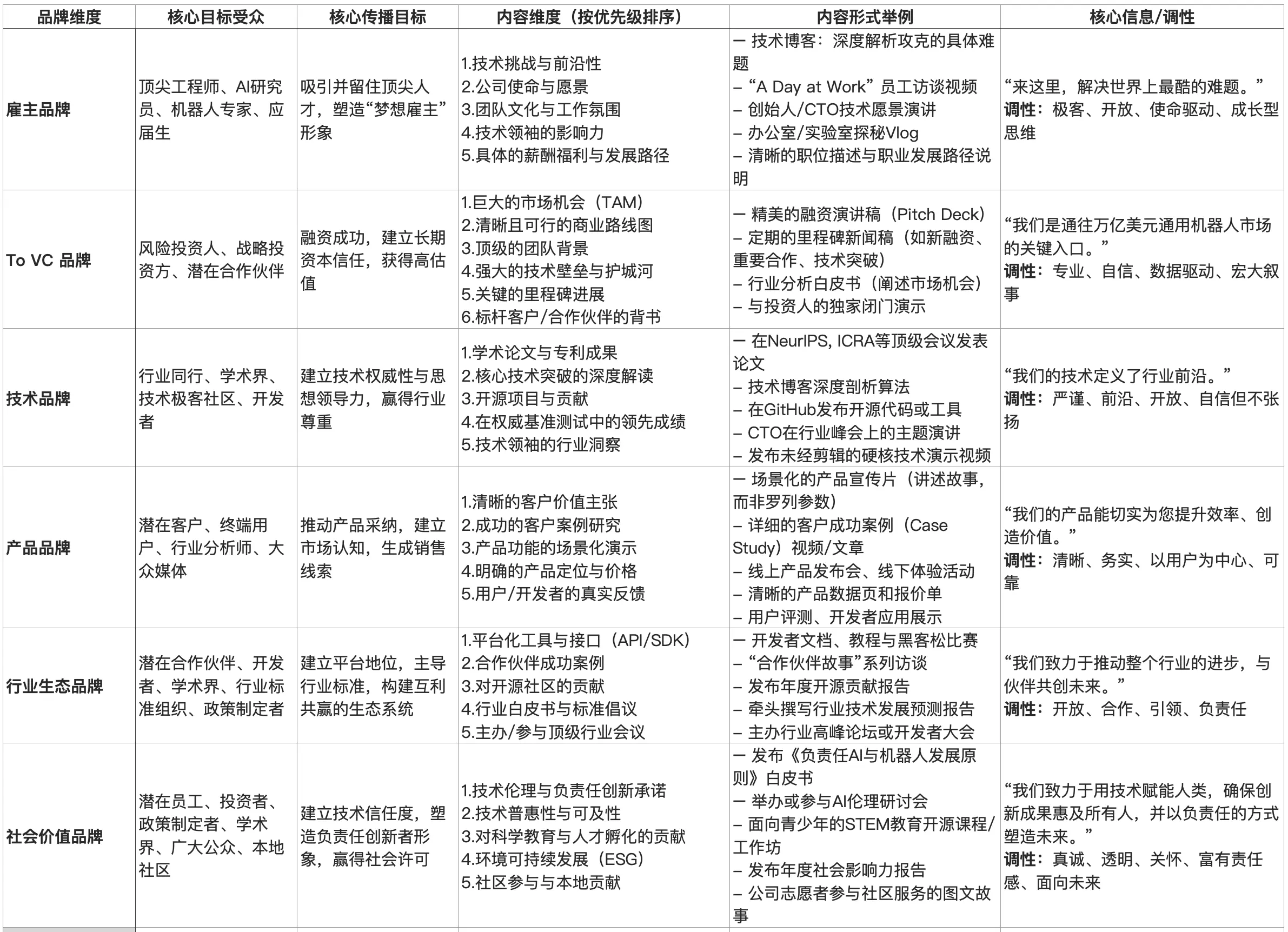

用一张表来概括,是这样的↓

科技公司品牌框架概览

考虑到有些上来就很顶的明星创业团队,我特别加入了两个维度:行业生态品牌和社会价值品牌。一般初创做不了,但万一呢!

初创在相关人手不够的起步阶段,可以用此图自查或者按图索骥。

Q3:科技公司核心任务是什么?资源如何分配?

A3:品牌策略不是一成不变的,必须与公司发展的不同阶段同频共振。核心任务与资源投入,就像播种种地一样(《生万物》后遗症,看啥都像种地),有节奏地做事。

语音输入给AI,让它帮我画了一个不同阶段品牌投入重心图 ↓

1. 初创期(概念/研发阶段)

—— 以“生存与证明”为核心核心目标:活下去,组建核心团队,完成技术验证。

- ToVC品牌(最高优先级):内容全部围绕“为何这是一个巨大机会”以及“为何我们团队能做成”。

- 技术品牌(建立信誉):获得行业初步关注和尊重。

- 雇主品牌(吸引早期核心):吸引1个顶5个的优秀成员。

- 社会价值品牌(在各种内容中能带就带,不能带也不强求):重在“基因植入”,比如在官网和创始人访谈中清晰阐述使命与伦理思考。

资源极度有限,内容创作应高度聚焦。一份逻辑严密、数据扎实的Pitch Deck和一篇展示技术深度的博客,远比华而不实的宣传更重要。

2. 成长期(产品/市场验证阶段)

—— 以“验证与扩张”为核心核心目标:获取首批客户,验证PMF,进行下一轮融资。

- 产品品牌(最高优先级):制作高质量产品宣传片;打造详尽的“客户成功案例”;参加行业展会进行产品演示。一切内容都要证明产品能解决客户的实际问题。

- 雇主品牌(快速扩张团队):启动正式的校园招聘和社会招聘;系统化地在招聘网站和社交媒体发布职位信息;举办“开放日”活动。

- ToVC品牌(为下一轮融资做准备):定期向现有和潜在投资人发送里程碑进展邮件;用客户案例数据更新PitchDeck。

打造详尽的“客户案例”是此阶段的重中之重。它同时能为产品品牌、To VC品牌和技术品牌提供最强支撑。

3. 成熟期(规模扩张阶段)

—— 以“生态与领导力”为核心核心目标:占领市场,建立生态,构筑持久护城河。

- 产品品牌(深耕市场,建立用户忠诚度):从功能宣传转向品牌忠诚度建设。

- 行业生态品牌(建立平台地位与行业标准):发布行业API和开发者平台;牵头或参与制定行业标准。成为行业的基础设施和规则制定者。

- 雇主品牌(吸引多元化人才):从吸引技术极客扩展到吸引管理、营销、国际等各方面人才。宣传企业的多元化文化和福利;发布ESG(环境、社会和治理)报告。

- 社会价值品牌:系统化、制度化运作,发布年度行业报告,积极参与全球性议题讨论,彰显行业领导力与责任感。

战略重心从“争夺市场”转向“定义行业”。通过主办行业高峰论坛、牵头制定标准,将自身优势固化为行业规则。

Q4:不同类型品牌维度应如何铺开内容和传播?

A4:A2的表格已经列得比较详细了,按图索骥即可。

实操过程中的关键是清楚每个维度需要不同的内容策略和传播渠道,不要眉毛胡子一把抓,想到啥是啥,看到别人做啥、咱也做啥。有时候,表现形式看起来一样,但其实所起到的功能作用完全不一样。还是要看阶段任务、看自身禀赋。

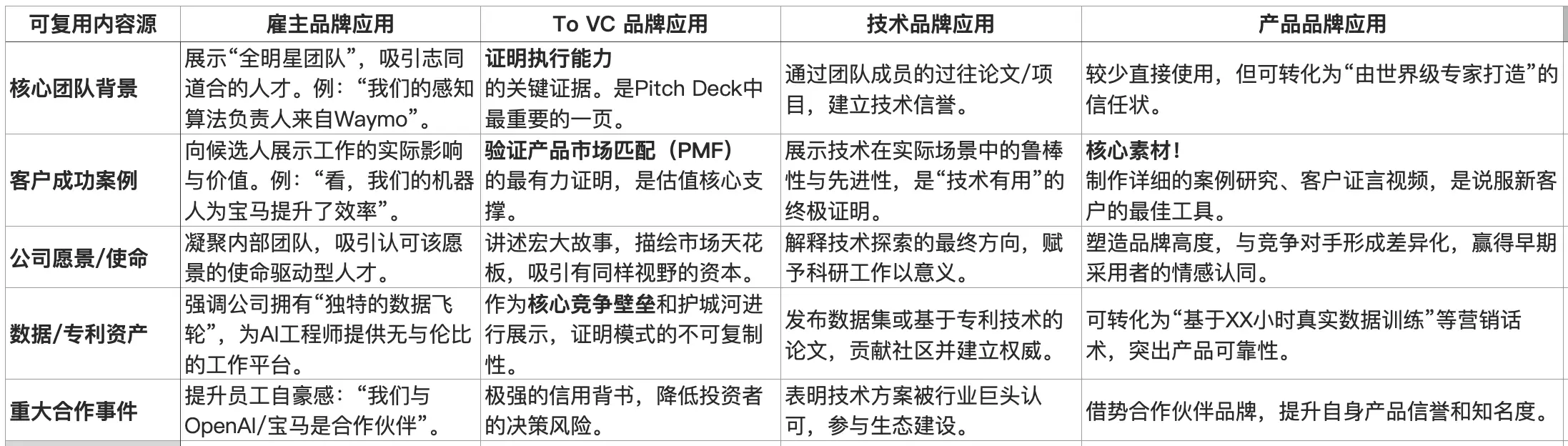

Q5:公司进展有限,如何持续创造内容?

A5:高效品牌运营的精髓在于最大化内容的复用价值,将同一核心素材,针对不同受众进行“转译”。一鱼多吃。反复热菜。

举个例子,一次重大的技术突破(如新的算法模型),可以同时用于四个维度,但侧重点不同:

- 技术品牌:发论文,讲清楚算法原理。

- 产品品牌:制作视频,展示该算法如何让机器人更好地完成某个具体任务。

- ToVC品牌:作为“技术里程碑”写入简报,证明进展超预期。

- 雇主品牌:技术博客中强调团队如何攻克难关,展示工作的挑战性与成就感。

- 社会价值品牌维度(信任构建):在对外阐述中,巧妙地将该技术与更宏大的社会议题连接,例如说明“该技术能使未来家庭护理机器人的动作更温柔、更安全”,传递技术向善的价值观。

除了薪酬福利(雇主品牌)、财务预测(To VC品牌)等内容是高度专属的,其他的内容都是可以反复、多角度使用的。

稍微给大家拆解一下,包括但不限于以下:

罗丹说:”生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。”

要我说,“公司里不缺乏素材,只是缺一个创造内容的PR视角。万物皆可传播。”

Q6-Q10放到下篇来写,因为到这里已经5000多字了。动辄万字文,我写着不累,各位看着都累了。

有什么想聊的,可以留言评论。

原文作者:板栗

本文来源于互联网,本博客仅作收藏转载,供学习阅读,不用于商业用途。

如涉及版权问题,请联系我们删除。